湖南省国资融媒体中心记者 杨小娟 通讯员 谢韫 李洪翔

阳春三月,在长沙浏阳河生态风光带的节水课堂里,志愿者和孩子们正用陶粒和鹅卵石搭建生态滤池模型;洞庭湖畔的菜农李叔站在新修的排水渠旁,看着排水通畅的菜地笑逐颜开……这些生动场景,正是湖南省水利水电勘测设计规划研究总院志愿服务队(以下简称志愿服务队)10年来深耕三湘四水的缩影。

开展2025年“世界水日”、“中国水周”志愿服务活动。

从2014年5月成立时的100余人,到如今拥有955名注册志愿者的队伍,志愿服务队实现了从“单点突破”到“体系化发展”的跨越。截至目前,这支队伍累计开展志愿服务时长超8万小时,活动覆盖突破100万人次。

“我们建立了‘党建+志愿服务’双轮驱动机制。”省水电设计院党委书记、总经理周新章表示,通过将志愿服务纳入党组织年度考核,实施“志愿者积分制”,形成了“党委统筹、团委主抓、支部落实”的工作格局。这种制度化建设成效显著:团队党员占比达59%,86%的志愿者保持年均服务25小时以上的常态化参与率。同时创新机制,建立项目孵化、资源整合、成效评估全流程管理体系。志愿服务队通过“志交会”平台成功对接23个社会资源项目,孵化出“科技助乡”“特殊教育”等多个特色子项目,实现志愿服务与社会需求的精准对接。

科技赋能 激活乡村振兴一池春水

节水护水,共建“水美湘村”。从湘江到浏阳河,这支以水利专业为根基的志愿服务队,将科技与生态治理深度融合。

2016年,志愿服务队启动了“携手节水护水 共建绿色家园一水美湘村”公益项目,该项目服务乡村振兴,依托三维激光扫描仪、无人机倾斜摄影、物联网等技术,为乡村河塘“把脉问诊”,精准定位污染源并设计“阶梯式生态滤池”,在长沙团山湖村、浏阳书香村等地成功治理300余处河塘,惠及5万村民。

在“水美湘村”项目中,一支由青年工程师组成的“水美骑士”志愿服务团队通过“扫描→建模→分析→设计”全流程,用三维激光扫描仪为淤积河塘“拍CT”,发现污染源后,结合水质检测数据,采用清淤、生态边坡、水生植物、三池一地截污等生态修复技术,使300余处黑臭水体重现生机。村民老李告诉记者:“以前塘里漂着垃圾,现在水清得能洗菜!”

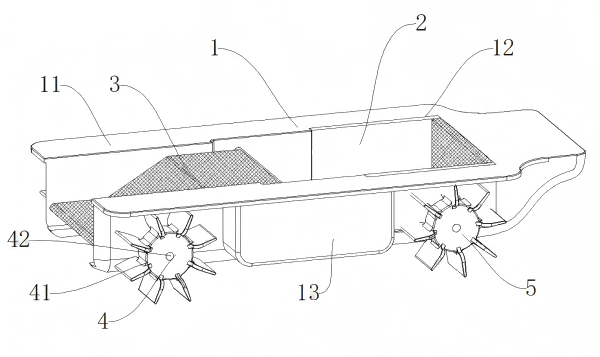

这种“科技+生态”的治水模式,在22个试点乡村产生显著效益。数据显示,项目实施后,相关区域湿地面积增加42.5平方公里,河道清洁率提升至90%,污染源减少65%。更值得关注的是,该团队研发的水草打捞装置已获国家实用新型专利,并在全省推广。

志愿者研发的水葫芦打捞装置。

“我们在湖南22个乡村,利用我们自己设计的水葫芦打捞装置,通过帮助河塘洁净、传播节水护水、帮助河道清淤等活动,美化乡村环境。”队员李洪翔说。

“水美湘村”项目不仅改善环境,更激活了村民自治热情。志愿服务队以“村民共建共治共享”模式,与村民共建“河滩清洁”“水美骑士毅行”“科技助力河塘洁净”等品牌活动,通过文创手册、科普课堂激发参与感,依托无人机巡查、便携式水质监测仪等科技手段精准定位污染源,组织村民参与河塘清淤、垃圾打捞等行动,昔日黑臭坑塘“变身”生态景观,让每个乡村都自发建立起了志愿护水队,村民从“受益者”变为“守护者”。

经志愿服务队治理后的乡村河塘。

浏阳市书香村村民说:“以前不懂水资源的重要性,不注意节约用水、保护水资源,现在村里村外的人都可以看见我们的水生态环境改变了,今后一定会注意节水护水。”

志愿服务队探索出“治水+育人”的创新路径。队员们将水利专项政策解读与职业生涯规划相结合,2016年以来,累计引导20余名乡村学子报考水利专业。

项目还助力乡村产业升级。在岳阳市洞庭湖畔,志愿队员结合水利模型指导村民科学设置排水渠系,减少内涝风险。菜农李叔说:“以前下雨就淹田,现在排水通畅,收成稳了!”这种 “水利+产业”模式,已在环洞庭湖12个乡镇推广,惠及5万余亩农田。

周新章表示:“‘水美湘村’项目是公司近年全力打造的特色志愿服务品牌,按照‘五个统一’的原则,建立规范化运作体系,充分发挥水利专业优势,以水为纽带,以志愿服务为载体,服务水利民生,助力乡村振兴,展现国企担当。”

绿色蝶变 铺展人水和谐新画卷

从乡村河塘到城市水系,志愿服务队的生态足迹不断延伸……在长株潭生态廊道沿线,志愿队深耕环保公益,开展“湘江净滩”生态保护行动。自2016年启动以来,该行动累计清理河道43.4公里,清理各类垃圾9吨。“湘江净滩”生态保护行动,通过“净滩+宣传”双线推进,既改善生态环境,又带动超千名市民参与,形成全民护水合力。

开展湘江净滩志愿服务活动。

志愿服务队的植树添绿行动为生态画卷再添浓墨。每年3月,志愿服务队都会与地方园林管理局等单位提前联系,赴推荐的地点开展义务植树专项志愿活动。近年来,700余名志愿者在望城区桥驿镇、浏阳市淳口、沙市镇等地种下800余棵香樟,同步开展巡河净滩。这种“植树+护河”的联动模式,该模式通过数年实践,累计恢复沿河绿地面积超5000平方米,巡河净滩行动年均清理河道垃圾0.6吨,有效改善流域生态微循环。正如队员刘玉婷所说:“每一棵新苗都是希望的种子,每一次弯腰都是对生态的承诺。”

10年间,志愿服务队用专业力量描绘出三湘大地的绿色图谱——

在湘江干流河塘治理200余处,使沿岸10万群众喝上放心水;在长沙、株洲、常德等城市社区推广“海绵城市” 改造,使雨水资源化利用水平提升70%。2016年以来,累计开展植树护林、湘江净滩、知识宣讲等生态保护活动70余次,5000余名志愿者参与,直接改善湘江流域10万余群众饮水环境。

开展节水护水专题宣传。

这些数字背后,是志愿者们用脚步丈量河湖、用科技守护生态的生动实践。

大爱无疆 延伸志愿服务温暖半径

志愿服务队的足迹远不止于绿水青山。

“科普不应有障碍,我们要搭建心灵沟通的桥梁。”项目负责人谢韫表示。

在湖南省融合儿童学校,志愿服务队还将水知识引入特殊教育,捐赠定制节水护水文创产品以及融合压力感应、沙盘等多感官的科普动画立体书。自闭儿童通过按压模型调节“水位”,唐氏儿童触摸立体河道感知流域脉络,让晦涩水知识化作可触碰的探索游戏,捐赠物资成为打开生态认知的 “无障碍钥匙”,点亮数百名特殊儿童的“守护江河”微心愿。

与湖南特殊融合学校启动志愿服务基地。

这份爱心还延伸至社会治理的各个领域。

疫情防控期间,青春战“疫” 突击队完成3万余人次核酸检测;防汛抢险中,50批次专家团队处置险情200余处;大型活动保障中,600余人次志愿者服务中非经贸博览会等20余场盛会。开展献血、募捐等系列爱心活动,组织无偿献血活动23场次,捐赠物资及生活必需品价值80万元,帮扶困难家庭300余户。

正如队员陈亮所言:“志愿服务不仅是奉献,更是成长。我们在实践中提升专业能力,也收获了最纯粹的快乐。”

守碧水资源、建绿色生态、帮助特殊儿童……10年间,志愿服务队依托水利行业优势,打造“携手节水护水,共建绿色家园”“科技助力河塘洁净”“携手成长,特爱之旅”三大志愿服务特色项目,从955名志愿者的8万小时服务,到59%党员占比、86%常态化参与率,这支队伍用行动诠释了“奉献”的厚度。

滴滴汗水与付出,凝结成“志愿服务树”上的累累硕果。志愿服务队先后斩获中国青年志愿服务项目大赛金奖等国家级、省级荣誉6项,其“水美湘村”模式被第六届中国青年志愿服务交流会作为典型向全国推广。

从三湘四水到洞庭湖区,从城市社区到偏远山村,志愿服务队用科技与爱心守护着绿水青山,将节水护水的种子播撒在湖湘大地。正如泛黄的《志愿服务日志》扉页的誓言“以水为师,润物无声”。

如今,这群水利人继续以科技为桨、以爱心为帆,在守护绿水青山的征途上,书写新时代的志愿华章。

原文链接:https://m.hnmsw.com/hngz/show_hngz.php?articleID=263854

责编:陈南松

来源:湖南省国资融媒体中心